民国报人吴鼎

阅读量:3233 本文字数:4754

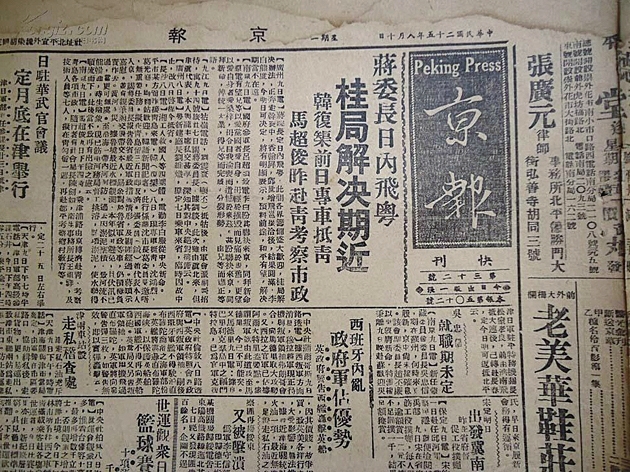

1、在邵飘萍、吴鼎等人努力下,《京报》一度成为当时北京地区发行量数一数二的大报。

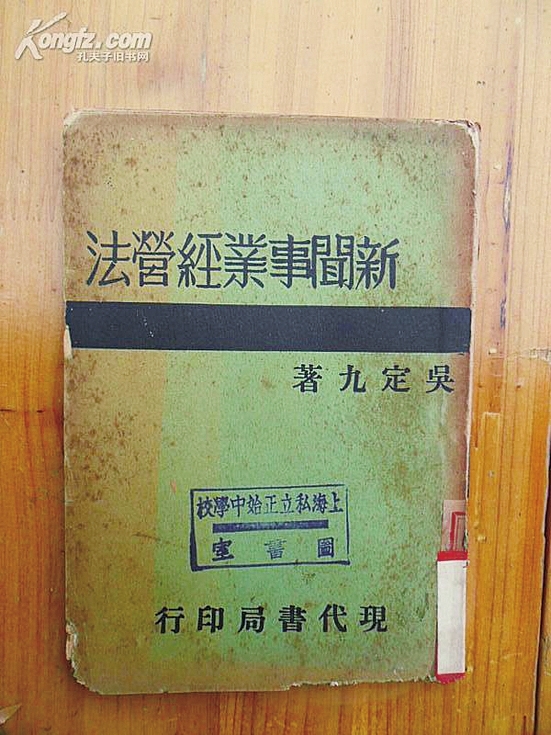

2、吴鼎所撰写的《新闻事业经营法》是我国第一部报业经营管理方面的专著。

3、新建成的《京报》馆,从实地勘测到画图设计,均由吴鼎亲自动手。镌刻在楼顶上端的“京报”两个大字,也是出自吴鼎的手笔。

□王萍 林介宇

吴鼎(1890-1930),字定九,以字行世,嘉定外冈人。他曾掌管《京报》经营管理事务,是二十世纪二十年代著名的报人,时人赞其为“京报元勋”。所著《新闻事业经营法》是中国新闻学史上第一部专门研究报业经营管理的专著。

怀抱“新闻救国”理想

吴鼎生于光绪十六年(1890)正月廿九日。少时在家读私塾,期间曾学习过木工。之后,他考取上海南洋公学,并以优异的成绩毕业。在南洋公学留学时,吴鼎曾与同乡陆世益一同参加辛亥革命活动。1915年4月,吴鼎由江苏省行政公署教育司公派日本留学,入名古屋高等工业学校学习土木工程。

1918年3月,吴鼎学成毕业。回国后,供职于北京市政公所。在1918至1920年间,他曾在《中华工程师学会会报》上发表《英法联络海底铁道》、《横梁之计算法》、《论建筑物在地面以上与地面以下者之比较》、《影响线之应用》等一系列建筑学专业文章。

“辛亥革命”推翻了清朝政府,建立了中华民国,这给中国的民主政治带来了一定程度的发展空间,也为中国的新闻事业史翻开了崭新的一页。然而,民主革命的果实很快被北洋军阀窃取。在袁世凯死后,各派军阀又为争夺北京政府的实际控制权展开了争斗。这就造成了这样一种政治局面:一方面,辛亥革命影响深远,民主观念不断深入人心,当时的舆论环境相对宽松。另一方面,各派军阀为操控舆论,也创办报纸、通讯社等,鼓吹自己,攻击异派。比如,《北京时报》是段祺瑞的喉舌,张宗昌资助《黄报》,《顺天时报》则有日本人的背景,《晨报》又为研究系政客所操纵。同样,北洋军阀政府也出钱资助报馆,以便控制新闻界。因此,虽然当时的北京新闻界表面“繁荣”,实际上很多报纸成为军阀的附庸和喉舌。于是,具有革命倾向的新式报人,开始尝试摆脱军阀和政府的管控,以争取新闻和言论的自由。1918年10月5日,抱有“新闻救国”理想的著名报人邵飘萍在北京创办了独立报纸《京报》,其创刊词称:“时局纷乱极点,乃国民毫无实力之故耳。……必使政府听命于正当民意之前,是即本报之所为也!”

邵飘萍1914年就读于日本东京政法学校,曾在日本新闻学会学习新闻理论。同时,他还有丰富的新闻实践,曾任《申报》、《时事新报》、《时报》主笔,创办《京报》之前,在北京创办新闻编译社。因此,在决定创办《京报》的时候,他已经有了比较成熟的办报理念。他曾说过,一个“完全的报馆”,需要有如下的条件:有超众的人才;传递的交通设备具备;一切器具完全;又占得“公平真确”四字。这里的人才,一开始只有邵飘萍本人,其夫人汤修慧以及好友潘公弼等很快加入。在北京市政公所任职的同时,吴鼎也在好友邵飘萍主办的《京报》兼职。

早在南洋公学读书时,吴鼎即具有革命的倾向。而在日本留学时,其嘉定县同乡潘公弼在东京政治学校政治经济科留学,而潘氏与邵飘萍同学,二人曾合办东京通讯社。潘、吴二人是否与邵飘萍一同在日本新闻学会听过课,不得而知。不过,在日本期间,吴鼎已经产生“新闻救国”的理想,他开始参与潘、邵二人的新闻事务。邵飘萍著《新俄国之研究》于1920年由泰东图书局刊行。该书主要翻译著者在日本收集的有关俄国革命的报道文章而成。卷末附录有署名“嘉定吴定九”的两篇译作,即《列宁与纽约世界报特派员林康阿耶谈话》和《美国派使勃烈脱(Willian C.Bullitt)之报告》。

1919年2月15日下午,寰球报界联合会会长美国威廉博士与克劳兰西、那斯夫格林等人来华邀请中国报界人士赴澳洲参加该会第二届大会,并宣传美国总统威尔逊提出的建立“国联联盟“的主张。北京报界联合会同仁在中央公园来今雨轩举办欢迎会,《京报》、《中央日报》、《益世报》等在京报纸代表及港沪报驻京通讯员共三十余人参加,吴鼎作为《京报》代表参与此次盛会。此时的吴鼎,还任职于北京市政公所,其在《京报》只是兼职,直至1923年,他才正式辞去本职工作,全心投入《京报》馆的工作,成为一名职业报人。

苦心经营《京报》

1925年,《京报》在邵飘萍、潘公弼、吴鼎等人努力下,已成为当时北京地区发行量数一数二的大报。于是,《京报》馆筹集资金,在宣武门外骡马市大街魏染胡同建设新馆。由于吴鼎本身是建筑设计师,此次报馆建设从实地勘测到画图设计,均由其亲自动手。新建成的《京报》馆,是一幢日式灰砖两层楼房,外表美观大方,内部合理实用,楼下是营业部、传达室,楼上是编辑部、经理室等。报馆对面还附设有“昭明印刷局”,配备有住房、校对室、印刷间、铅字房、铸字炉等二十余间。而镌刻在楼顶上端的“京报”两个大字,也是出自吴鼎的手笔,书法淳厚而隽秀。

作为“新闻救国”理想的践行者,吴鼎在《京报》任职其间,也曾为争取新闻独立与自由不断努力。比如在1928年,北平新闻记者公会召开执监委联合会。秦墨哂任主席。此次会议决定推举朱镜心、张亚庸、吴鼎出席各界济南惨案后援会,并决定派人向公安局交涉免检新闻。

吴鼎正式专职于《京报》馆工作至邵飘萍遇害的那几年,正是《京报》发展的鼎盛时期。据吴鼎之妻杨怀英回忆,吴鼎在《京报》馆的工作相当繁重:“定九在《京报》社管的事很多,他自己写稿、采访、跑印刷厂,还管财务。他每天早晨八、九点钟到报馆,中午和晚上都不在家吃饭,每天晚上都要在印刷厂等到一切稿件都安排好了,报纸上机印了,一直忙到十二时许才回家。我们总是备好夜点心等他回来吃。”邵飘萍的次女邵乃偲则说,“吴先生多年负责《京报》的经营管理,如发行、财务、总务等。”

除了负责《京报》的发行、财务、总务等事务,为了得到独家新闻,吴鼎还亲自参与新闻采访写作。据杨怀英回忆,孙中山在医院病逝时,他曾赶去采访。冯玉祥到北京,他也赶去采访。

《京报》副刊曾被认为是五四运动期间的四大副刊之一。吴鼎曾将其在日本留学时的往事,写成《留东忆语》一书,在《京报》副刊上连载,是近现代中国人留学日本的重要史料。因此,1924年4月的一期《京报》副刊曾刊署名“白翁”(即刘伯忠,名景昆)的《京园铭》,文曰:园不白开,角红则名。剧不素人,福至裨灵。斯是京园,惟剧是评。松水半江绿,君山一发青。检场寻一士,散场定九更。可以问步堂、质镜清,有唱工之凌老,无做派之飘萍。小隐曰:何陋之有?

“京园”,即《京报》副刊园地之意。文中每句文词中都影射着一个人,比如“君山一发青”,指昆弋大王韩世昌,“检场寻一士”,指徐一士,“散场定九更”,指吴定九,“可以问步堂”,指刘步堂,“质镜清”,指庞镜清,“有唱工之凌老”,指徐凌云,“无做派之飘萍”,指邵飘萍,“小隐”即王小隐,等等,多为经常为《京报》副刊撰稿的人。

1926年4月24日,邵飘萍在《京报》馆附近被奉系军阀逮捕,吴鼎逾墙而逃,幸免于难,而《京报》馆当时即被查封。两年后,奉系军阀垮台,《京报》得以复刊,可惜因为元气大伤,一时无法重现昔日辉煌。此时吴鼎继续留守在《京报》馆,惨淡经营,于1930年5月积劳成疾而卒,年仅40岁。是时,北京社会各界的许多知名人士、新闻界同仁以及南洋公学都送了花圈、挽联,挽联上称他为“京报元功”或“京报元勋”。

撰写《新闻事业经营法》

有学者曾指出,在国内传媒经济(管理)学研究的过程中,虽然有学者认为中国传媒经济(管理)学研究起始于二十世纪上半叶,确切地说,最早可以追溯到1919年徐宝璜《新闻学》中有关报纸广告、发行、组织等的扼要论述,但相关的大部分教材、论文或专著中,有关晚清民国时期传媒经济(管理)学的研究,要么附带性提到,要么干脆不提,甚至连相关的提示也没有。而实际上,不论是晚清时期外国人在华创办的商业性报纸,还是民国时期的民营报业乃至国民党党报系统,报纸的主办者都非常重视报馆的经营管理之道。这些经营管理之道,是在向西方学习先进经验的同时,也有他们自己的一些独特探索,而正是因为这些探索,才有了报业管理人对报业经营管理的总结和研究,这也是中国传媒经济(管理)学的早期发展。

在二十世纪初期,一方面受西方新闻观念和报业发展的影响,另一方面,为了适应与国内民营报业经营管理实践的需要,中国逐渐产生了新闻学研究的热潮,出版了一批新闻学相关的理论专著,其中报纸经营管理的问题尤其受到重视。根据张立勤的统计,自民国初年至二十世纪三十年代,国内出版的关于新闻学的理论专著不下30种,几乎每本专著中均有单列章节,介绍、探讨新闻社(主要指报馆)的组织系统、管理制度和广告、发行等经营问题。而吴鼎的《新闻事业经营法》则是中国第一部新闻经营管理方面的专著。

该书是吴鼎在经营管理《京报》馆的同时,根据自己多年从事报业工作的实践经验和体会写成的。综观全书,体现了以下几个主要特点。

强调报纸的商品属性。在书中,吴鼎多次论述到报纸的商品属性,比如,他说:“新闻纸既视为一种商品,则欲求商品之畅销,必先求其品质之精良;欲求品质之精良,则全恃材料之精选与制造之得法。”这里面,既有借鉴西方报业,又是民国初期民营报业商业化经营得到一定积累和发展的自然结果,反映出报纸的营利性、大众性作为重要的社会事业的观念在当时已经确立。

强调广告本位。二十世纪初,世界各国新闻业的营业方针不外乎两种,即以发行为本位或以广告为本位。当时,新闻业竞争则常常以降低新闻纸售价为手段,其结果是发行的收入减少,导致新闻纸售价常不足以抵偿纸费,这就使得以发行为本位来维持新闻社的运营经费已不可能。吴鼎通过对欧美日诸国新闻业的考察后总结道:“故今日各国之经营新闻事业者,一转其营业方针,而注目于以广告为本位矣。换言之,即宁受发行上之损失,而取偿于广告之收入,以维持新闻社之生命也。”并进而提出,“经营新闻事业之大体方针,由经济及策略上言之,固以广告为本位为得策,然亦有因情势所限而不能不变通者”。事实上,民国时期有不少谈报业经营管理的专著都把广告作为报业经营的一项重要内容来研究,如刘觉民编著《报业管理概论》、詹文浒著《报业经营与管理》等书,而吴著对广告在报业发展中的地位强调的更为突出,他在该书“营业部”中以很大篇幅专论报纸广告,包括报纸广告的组织、运作方式、报纸广告版位重要程度等级的划分、报纸广告刊费的计算、广告之责任及信用等等重要问题,都做了详细的阐述。

“现代报业一体观”的萌芽。吴鼎认为,“健全之新闻社,亦须编辑、营业及印刷三部间有合作之精神,方能日臻发达”。并对于编辑、营业和印刷三部间的关系,做出十分形象的比喻:“编辑部犹之军队之战斗部队,冲锋接战之任务也,营业部犹之军队之粮食与辎重,为报社之营养机关也。印刷工场乃犹军队中之工程队也。夫军队之能操必胜之权者,固恃战斗部队之奋勇。然苟子弹与粮饱之供给不足,则接济断而战机转矣,则重与粮饱之活动尚也。然苟无工兵之活跃,为之筑壕架桥等种种工作,则战斗队之进退难以裕如,辎重粮饱之运输不便而战机又转矣,则工程队之活跃尚也。故健全之军队,须三部队有充分之联络,方能立于不败之地。”吴鼎的这些观点,反映出民国时期报界已产生“现代报业一体观”的萌芽,即在报业经营中树立釆编、发行、广告“三位一体”的经营理念。

对报业经营管理业务指导强性。由于《新闻事业经营法》是我国第一部报业经营管理方面的专著,专业指导性强,实用价值高,一出版即受到广泛的重视,并因售磬而再版。当时即有评论曰:“《新闻事业经营法》为吴定九氏在北大之讲义,专讲实际,不作空论。”而当时的新闻学者和记者、编辑,也颇为推崇该著。如曾英士曾说:“要研究报馆管理,可读联合书店出版吴定九著的《新闻事业经营法》。”由长沙市新闻记者联合会于1933年选编的《长沙市新闻记者联合会年刊》在收录黄天鹏译《报馆之组织》、戈公振著《世界报纸的三大趋势》等篇章的同时,也选入吴鼎所著此书。由此可见当时报业界对该书的认可和重视。

南京路特软件有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体